范仲淹與丹陽人文

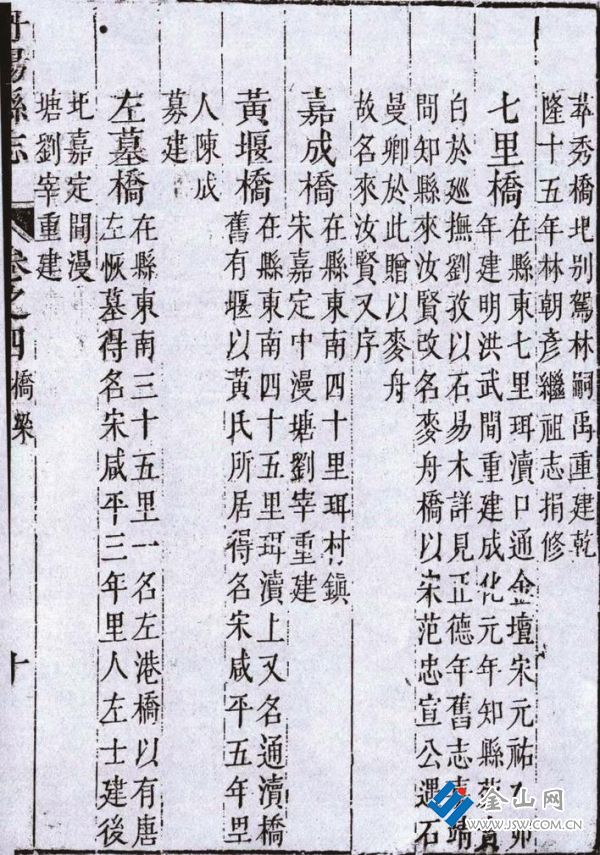

《乾隆丹陽縣志》記載的麥舟橋

范仲淹像

石曼卿像

邵亢像

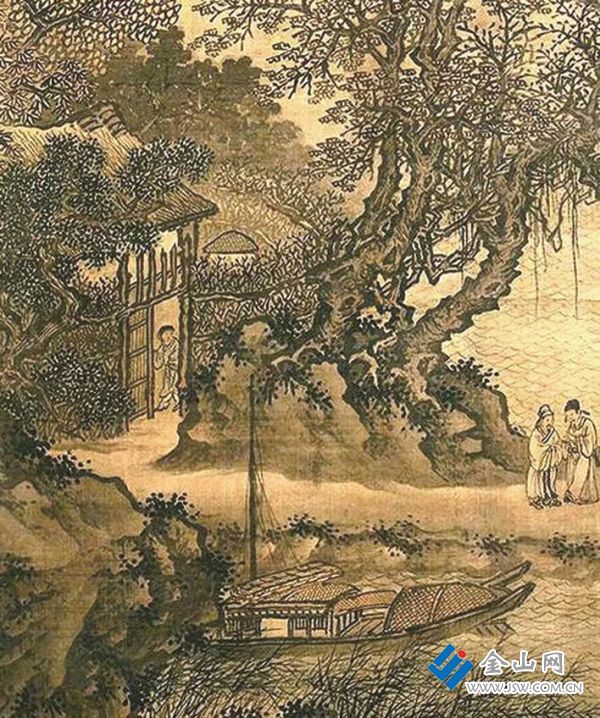

“麥舟之贈”圖局部

文/盧政

提起宋代的名臣,人們總會想到范仲淹,因為他的《岳陽樓記》是千古名篇,編入中學(xué)語文教材,廣為國人誦讀。鎮(zhèn)江人尊敬范仲淹,因為他在守潤州時做過許多好事。丹陽人也尊敬范仲淹,因為他與丹陽幾個英才有著特殊的友誼。

范仲淹其人其事

范仲淹(989-1052),字希文,北宋著名的思想家、政治家、軍事家、文學(xué)家,蘇州吳縣人。大中祥符八年(1015)進(jìn)士及第,授廣德軍司理參軍。后歷任興化縣令、秘閣校理、陳州通判,又知睦州、蘇州、開封府、饒州、潤州、越州。因秉公直言而屢遭貶斥。康定元年(1040),與韓琦共同擔(dān)任陜西經(jīng)略安撫招討副使,采取“屯田久守”方針,鞏固西北邊防。慶歷三年(1043),出任參知政事,上疏提十項改革措施。慶歷五年(1045),新政受挫,范仲淹被貶出京,歷任邠州、鄧州、杭州、青州知州。皇祐四年(1052),改知潁州,在扶疾上任的途中逝世,年六十四。累贈太師、中書令兼尚書令、楚國公,謚號“文正”,世稱范文正公。

范仲淹政績卓著,文學(xué)成就突出,他倡導(dǎo)的“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”思想和節(jié)操,激勵著一代又一代的仁人志士,對后世影響深遠(yuǎn)。

范仲淹又是北宋著名的軍事家。康定元年(1040)及慶歷元年(1041)間,他任陜西經(jīng)略安撫副使,當(dāng)時西夏不斷襲擾延州(延安),新任知州驚恐,不敢赴任。范仲淹得知后,主動請纓任知州。他在延州出奇制勝,大敗西夏,西夏兵部說他“胸中自有數(shù)萬甲兵”。當(dāng)時民謠唱道:“軍中有一范,西賊聞之驚破膽。”《幼學(xué)瓊林》卷一稱:“范仲淹胸中具數(shù)萬甲兵,楚項羽江東有八千子弟。”前一句講的就是這件事。

官場同僚吳遵路

范仲淹一生雖沒在丹陽任過官職,卻來過丹陽,并與丹陽人有緣。第一位與范仲淹有交往的丹陽人是吳遵路。吳遵路(988-1043),字安道,幼聰敏博學(xué),真宗大中祥符五年(1012)進(jìn)士。累官殿中丞,為秘閣校理。

天圣年間,章獻(xiàn)太后攝政,吳遵路不畏權(quán)勢,條奏十余事,語言切直,忤太后意,出知常州。到州后,恰逢蝗旱肆虐,災(zāi)情嚴(yán)重。遵路乘民未饑,募富者,得錢萬貫,派人從水路到蘇州、秀州(今嘉興)等地購糧,穩(wěn)定糧價;又勸州民采集柴薪,官方收買,換購官米,至冬日大雪天寒時,又以原價將柴薪售給州民,官不傷財,民且得利;他又建茅屋百間,供流民居住,并自捐俸錢置辦鹽蔬,給以茶飯,有病者則給藥治理,其愿歸者,備舟送還家鄉(xiāng)。是年,諸州郡多有饑寒而死者,惟常州平安無事,“不知其兇歲也”。明道二年(1033)八月,45歲的范仲淹受命赴江淮賑災(zāi),當(dāng)他來到江淮一帶時,聽到吳遵路的事跡,大加贊賞,立即奏報朝廷,將遵路救災(zāi)事跡頒之諸州效法。

吳遵路比范仲淹大一歲,兩人也因為正直清廉的共性而成為摯友。后來吳遵路調(diào)任陜西都轉(zhuǎn)運(yùn)使,遷龍圖閣直學(xué)士,知永興軍。在此任上,生病猶決事不輟,于慶歷三年(1043)卒于任上,年五十六。仁宗聞而悲傷,下詔遣官護(hù)喪還京師。由于吳遵路為政簡易,立朝敢言,無所阿倚,平時生活廉儉無好,去世后,家無余資,一家人生活陷入困境。范仲淹知道后,毫不猶豫拿出自己的俸祿周濟(jì)吳遵路家人,成為廣為流傳的佳話。

邵餗邵亢叔侄倆

與范仲淹交往較深的丹陽人還有邵餗、邵亢叔侄倆。

邵亢(1014-1075),字興宗,丹陽人,幼時聰明過人。十歲時,“日誦書千言,賦詩豪縱,鄉(xiāng)先生見者皆驚偉之”。后被范仲淹所賞識,舉茂才試于崇政殿,十四人中唯邵亢對策中異等科,授建康軍節(jié)度推官。一次,英宗召對群玉殿,訪以世事,邵亢的談吐和見解使英宗大為贊嘆,說:“學(xué)士真國器也!”后來官至樞密副使、右諫議大夫,成為國家的棟梁之材。可以說,范仲淹是邵亢成才之路上的引路人。

邵亢的叔父邵餗(約989-1046后)與范仲淹交往更深。邵餗年輕時科舉未能及第,后隱居不仕,養(yǎng)高丘園,在家設(shè)書房“溪齋”,專心讀書寫字,以一手精湛的篆書名揚(yáng)四方,并獨(dú)創(chuàng)了一種篆體,名之為“釵股篆”,在士林中享有很高的聲譽(yù),范仲淹平時也喜愛書法,對邵餗尤其賞識。

明道二年(1033)十二月,身為右司諫的范仲淹被貶外放,出守睦州。來年春,自京城出發(fā)上任,沿潁、淮而下,再沿運(yùn)河南進(jìn)。路過丹陽時,特停舟上岸,與張侍御一起來拜訪邵餗,可惜邵餗外游未歸,深為惋惜。

范仲淹四月至睦州任所,重修嚴(yán)子陵祠堂,親作《嚴(yán)子陵祠堂記》。十月,已調(diào)守蘇州的范仲淹修書一封,遣郡校送至丹陽交邵餗,求為篆題。略云:“謹(jǐn)奉短書于先生邵公足下,今春與張侍御過丹陽,約詣先生,維舟水邉,聞先生歸山,所謂‘其室則邇,其人甚遠(yuǎn)。’惘然愧薄宦之不髙。暨抵桐廬,郡有嚴(yán)陵釣臺,思其人,詠其風(fēng),能使貪夫亷,懦夫立,有大功扵名教。筑堂而祠之,又為之記。念非托之以奇則不足為后。今先生篆高出四海,或能枉神筆于片石,則嚴(yán)子之風(fēng),復(fù)千百年未泯。”范仲淹對邵餗尊尚敬重之情悠然可見。

“四絕碑”之來歷

景佑四年(1037)年底,范仲淹由饒州改知潤州。來年正月,赴潤州上任。他在這里力布德政:興辦教育,籌建郡學(xué),修清風(fēng)橋(范公橋),并向朝廷舉薦一批有才干的人任官,其中就有邵餗。可邵餗志在田園山林,甘心寂寞,不赴。十一月,范仲淹接調(diào)令改知越州(治今浙江紹興)。赴越時,道過丹陽,特來拜訪邵餗。兩人在“溪齋”喝茶品茗,論古道今,意氣相得。席間邵餗出示一件唐人許鼎所撰《祖先生墓志》,范仲淹視為珍寶,帶至越州,刻之祠堂。慶歷五年,潤州刺史王琪再次秉承范仲淹之意,向朝廷推薦任官,稱其“守道丘園,素有節(jié)行”,邵餗依然力辭不赴,宋仁宗許之,賜號“沖素處士”。

最使邵餗揚(yáng)名的事是岳陽樓之“四絕碑”。慶歷六年(1046),滕子京重修岳陽樓成。六月十五日,滕子京向謫守鄧州的摯友范仲淹致書求記,并附上一本《洞庭晚秋圖》。范仲淹收到后,于九月十五日在花洲書院滿懷豪情寫下了那篇千古名文《岳陽樓記》。全文僅三百余字,然而內(nèi)容博大,哲理精深,氣勢磅礴,音調(diào)鏗鏘。其名句“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”廣為國人傳誦。滕子京收到《岳陽樓記》后,按范仲淹的推薦,請?zhí)K子美書丹,邵餗篆額,鐫刻成石碑置于樓內(nèi),供游人觀瞻。當(dāng)時人們將滕子京修樓、范仲淹作記、蘇子美書丹、邵餗篆額稱為“天下四絕”,那塊石碑也被譽(yù)為“四絕碑”。

麥舟之贈千古傳

中華成語中的“麥舟之贈”產(chǎn)生在丹陽,也與范仲淹有關(guān)。

范仲淹與文學(xué)家石曼卿是好友。一次范仲淹閑居河南睢陽,派年少的兒子范純?nèi)剩ㄗ謭蚍颍┤ヌK州一帶收租,并叮囑他途經(jīng)丹陽時,順道看望正寓居丹陽的好友石曼卿。范純?nèi)适蘸米夂螅哼\(yùn)了五百斛小麥返程,船泊丹陽珥瀆河,遵父囑拜謁石曼卿。范純?nèi)室娛渌胤阍儐柧壒省T瓉硎淞髟⒌り柶陂g,父母、妻子患病,在兩個月內(nèi)相繼死亡,家無余蓄,無法入殮安葬,只好面對親人尸骸含悲長嘆,也無法脫身北上任職。純?nèi)室宦牐D起憐憫之心,遂擅自作主,將五百斛小麥連同木船相贈。然后空手騎馬而歸。

到家后,范純?nèi)熟话踩ヒ姼赣H,佇立良久,不敢說話。范仲淹問:“你去江南路過丹陽,有沒有去看望石曼卿?”純?nèi)蚀穑?ldquo;去了。曼卿先生家中遭難,接連死了三個親人,沒錢安葬,也沒有什么人可以幫他。”范仲淹立即說:“那你為什么不把收來的麥租送他?”純?nèi)收f:“全送他了。”范仲淹贊許地點(diǎn)了點(diǎn)頭。

石曼卿在丹陽用范純?nèi)实柠溩廪k好了喪葬事,還剩余很多,就去退還給范仲淹,范仲淹堅辭不受。石曼卿回到丹陽,就用剩余的麥租款為村民造了一座橋,名“七里橋”,后人改名為“麥舟橋”。至今在丹陽南門外,尚有麥溪河、麥溪橋、麥溪村等,相傳都因“麥舟之贈”典故而起的名。范仲淹的部分后裔也以“麥舟堂”作為祠堂堂號,勉勵后人牢記祖上的美好品德。

圖:盧政 提供

責(zé)任編輯:阿君