古城東南焦頂山

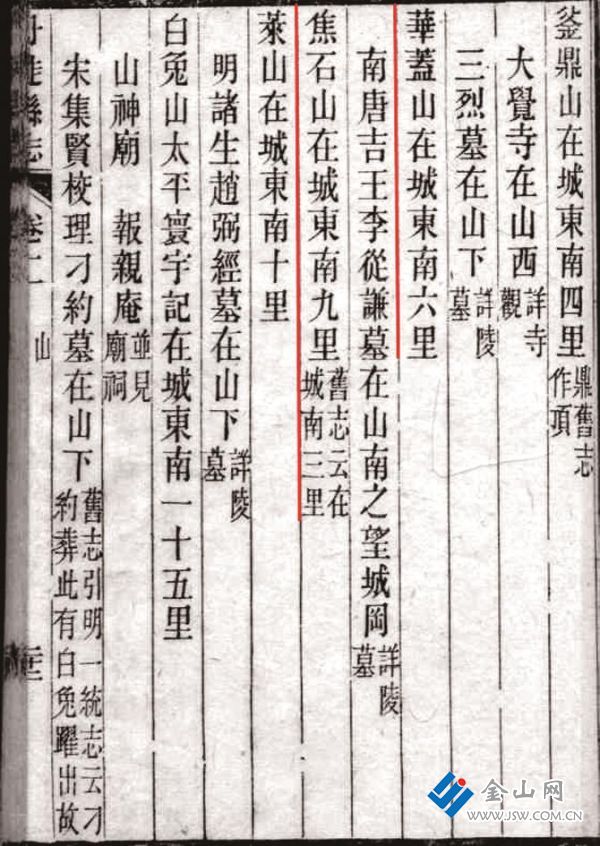

《光緒丹徒縣志》焦石山記載

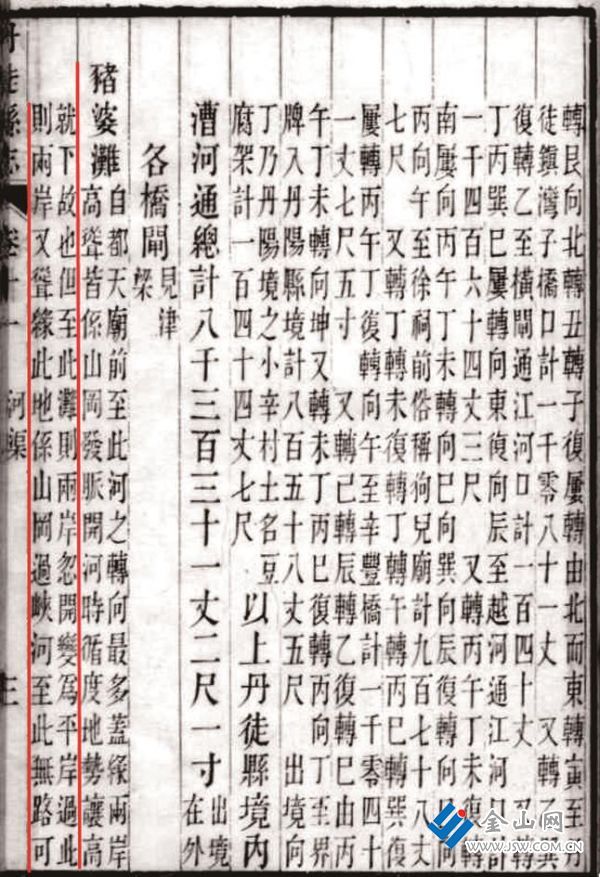

《光緒丹徒縣志》豬婆灘記載 圖:許家根 提供

焦頂山

古運河豬婆灘河段

文/許家根

焦頂山位于鎮江市鼎石山東側、學府路南側,山高(海拔)53.7米,面積0.06平方公里,山體東南腳下為古運河。與寶塔山(鼎石山)、釜頂山(釜鼎山)、京峴山、老山、汝山、華蓋山等山及崗坡相望。

焦頂山名之由來

焦頂山,又稱“焦石山”。清光緒《丹徒縣志》記載:“焦石山在城東南九里,舊志云,在城南三里。”《京口山水志》記云:“焦石山在城東南九里。”據1983年版《鎮江市地名錄》載:“因山頂上有石塊似火燒焦,俗稱焦頂山。”又因山腳下有村莊包家灣,民間又稱包家山。

清咸豐年間,太平軍自咸豐三年(1853)占據鎮江城,咸豐七年(1857)冬月,清軍收復古城。1853年6月13日,太平軍羅大綱、吳如孝利用中午酷暑,率部出城襲擊,直赴鄧紹良大營,將清軍設于京峴山7座軍營全部燒毀。被革職的鄧紹良意欲報復,使其薪芻恣取之,結果遇太平軍縱火走之。楊棨《蝶庵詩鈔渡江途中感》賦曰:“可用兵惟京口雄,未曾見寇棄刀弓,曳柴早已隨楊仆,縱火旋聞走鄧公。”

1856年5月,清軍提督余萬青駐軍在京峴山,南北連營二十余里。古運河南華蓋山,京峴山之余脈的焦石山、釜頂山、鼎石山等,以及焦山至丹徒鎮江口皆駐扎清軍。初五晚,太平軍進攻京峴山清營,余萬青、李志和率清軍與太平軍交戰,太平軍受挫。數年中,清軍與太平軍數次交戰在京峴山一帶。京峴山一帶“熇火聲隆隆,環城七營皆燼。”在太平天國戰爭中,焦頂山山體的植被、土、石數次被燒焦。如果說焦頂山之名的由來,大概就因此為名的吧。

焦頂山也有人稱之為教頂山,是說鎮江博物館考古報告集中有“鎮江教頂山東晉墓群發掘報告”之說。教頂山,焦、教音近,可能是口誤、筆誤原因,因而由此稱謂。

京峴山南接釜頂山,北接汝山,為鎮江城東險要。焦頂山與鼎石山、釜頂山、老山等山,皆為京峴山脈支脈或余脈,京峴山脈又是寧鎮山脈的組成部分。《京口山水志》、《光緒丹徒縣志》云:京峴山在城東五里。鼎石山在城東南三里,山有塔。釜鼎山在城東南四里。焦石山在城東南九里。《乾隆鎮江府志》云:京峴山在城東五里。鼎石山在城東南三里,近京峴山,上有塔。釜鼎山在城東南四里,中有大覺寺。《光緒丹徒縣志》記載:京峴山,其東北南折起為包家山,又東北為沙塘,缺其北折為宗山。丹徒故城在山下。《京口山水志》云:丹徒故城在山下,今其地名丹徒鎮。可謂京峴山轄山支脈之廣。

高崗峽河焦頂山

焦頂山東南山腳為古運河河坡,與古運河對岸華蓋山峽河相望。志書記載,華蓋山在城東南六里,古運河經此,為高崗峽河段。

《至順鎮江志》和《光緒丹徒縣志》敘述了這段河道:說是丹徒縣南小夾崗,“宋慶歷中,嘗置堰,旋罷。《宋會要》:‘慶歷中,于夾崗道置堰,功費多而卒無補,旋罷。’夾岡地勢縈回,歧分山脊,相距曠迥,行者惴惴。熊叔茂詩:‘僻疑昏有虎,靜怪曉無雞。’謂此地也。嘉定中,郡守宇文紹彭創置六鋪,撥邏卒守之,舟行陸走,藉以無恐。混一以來,成坦涂。”

《至順鎮江志》記載:“夾岡河道,俗分大、小之名。在丹徒縣之南者,謂之小夾岡。”“今水道所經大小夾岡,一在京峴之南,一在云陽之北,其勢委曲周折,皆鑿山為之。”焦頂山之南,就是豬婆灘高崗峽河的河段,焦頂山坡就是運河河坡。河對岸即是華蓋山、望城崗。宋詩人顧致堯詩曰:“兩崗相望山壁立,地形脊高勢回潴。”焦頂山腳下即是豬婆灘,在徒陽運河上是微乎其微的一小段河道。千百年來,在大運河的記載中,有好幾處都提到它。

《光緒丹徒縣志》云:豬婆灘,“自都天廟前至此,河之轉向最多。蓋緣兩岸高聳,皆系山崗,發脈開河時,循度地勢,讓高就下故也。但至此灘,則兩岸忽開,變為平岸。過此,則兩岸又聳。緣此地系山崗。”豬婆灘雖是平岸,兩端則皆為高崗,古運河穿峽而過,故為小夾崗。說豬婆灘河段轉向最多,《光緒丹徒縣志》有這么一段敘述:從都天廟“又轉巽轉辰至丁卯橋港計五十八丈;又向辰轉巳復轉辰向東轉寅轉艮轉丑復轉艮轉寅,由甲而卯而辰至豬婆灘計九百九十四丈。”從豬婆灘到丹徒鎮灣子橋口是一千零八十一丈。

它的地名怎么叫豬婆灘的呢?《光緒丹徒縣志》記載:“其名為豬婆者,乃系北岸腳下,沙水匯成兩凹,若豬婆。然而流沙活動,又若豕突其間也。”實際上,是因焦頂山位于古運河邊,山高坡陡,沙石坍塌而致。

豬婆灘挑浚最難

運河的挑浚,豬婆灘亦是最難處。明代張廷玉在河渠的敘述中說:“北過丹徒鎮有豬婆灘,多軟沙。”豬婆灘,一是高崗峽河,河底高于他處,加以兩峽沙泥,一遇雨水便沖入河中,且兩岸山脈甚旺,歲有增長,故歷來挑浚亦為最難處。二是江潮所致。《光緒丹徒縣志》敘述:“視江潮之大小,而潮水來急退緩,水挾泥沙,日有停蓄,古有一日厚一錢之說。故自江口至丹陽常患淺澀,歲需挑浚。其最易淤淺者京口閘,為全河退潮處,泥沙易淤一也;豬婆灘夾岸系山基所筑,地多流沙二也;丹陽城北地系夾崗三也。”

豬婆灘高崗峽河易淤,晉元帝之子司馬裒,當時鎮守廣陵,運糧出京口,因河道干涸,司馬裒奏請朝廷立埭,抬高水位舟楫畢通。因丁卯日所立,故名丁卯埭。

豬婆灘挑浚隨浚隨淤,歲以為常。豬婆灘只能于挑浚時倍加人力,挖之極深,庶無淺澀之患。據傳,豬婆灘多有流沙淤塞河道,鄉人尋至京峴山南,發現有一洞,土名窮坑,說是流沙皆由此坑流入。地方上就組織人力填塞此坑,并且加高為墩,取名為富貴墩。可是,窮坑已填,富貴墩已立,流沙卻依然如故。后來,人們又采取辦法,在河道剛挑浚后,架柴燒之,以冀斷其山脈旺氣,結果又非烈焰所能魘矣。實為兩岸焦頂山、華蓋山高崗所致。

到了康熙年間,江南漕運開始興旺,沿河小型船廠紛紛建立,豬婆灘和上皇、陶莊、辛豐等,也都建立小型船廠。豬婆灘建有船廠,內設有船篷一座、木樓一座,以便修造船只之用。建汛營房3間,煙墩5座,木樓1座。太平軍毀后,就未再修建。

豬婆灘,今已不再是昔日的豬婆灘了。現在,焦頂山段運河兩岸山體降坡,河道拓寬、改造和美化。焦頂山腳下沿河已經開辟為柏油大馬路。華蓋山,在丁卯的改造中,山體全無,現代化的住宅小區坐落在河畔。原豬婆灘、高崗峽河段,已是一個水景交融古運河風光帶,以嶄新的面貌,呈現在了市民面前。看眼前的美景,誰能知之,曾經的高崗峽河的荒蕪和浚河的坎坷呢!

焦頂山麓古墓多

“生居洛陽,死葬朱方。”古鎮江,“諸山呈奇孕秀,支連派屬,盤回數百里。壤地燥亢,而草木豐潤,卜葬地者恒宜之。”焦頂山亦是千古以來風水地。明王祎登京峴山弔宗忠簡公墓詩:“山色近目睫,泄云護層巒。”清汪琬《鼎石山野眺》詩:“城南倚孤棹,極目但蒼蒼。”

焦頂山周邊山崗起伏,是鎮江東郊六朝墓葬分布較為密集的區域。2006年10月,焦頂山西側京峴山路(現為苗家灣路),施工過程中發現了6座東晉時期磚室墓,市博物館考古部隨后對墓葬進行了搶救性考古發掘,發現這里是鎮江東郊漢、六朝墓葬分布較為密集的區域。6座墓葬位于焦頂山西面一個山崗西坡,均東西走向,大致排列成一行。雖然早年均遭受不同程度的破壞,但墓葬保存尚好,出土了一批隨葬遺物,為其相對年代的推斷提供了依據。經推斷,這是一組家族墓葬。其中,4號墓中出土的3件灰陶座,座身厚重,上有圓形穿孔,這種陶座只在少數規格較高的墓葬中發現;2號墓、4號墓、7號墓中出土陶俑3組,共8件,為近年來鎮江考古中出土較多的一次。

溫州府經歷贈禮部右侍郎靳瑜墓在焦頂山。明太子太保大學士靳貴妻贈一品夫人王氏墓在焦頂山。靳貴(1464-1520),字充遂,號戒庵,江蘇丹徒人。明弘治三年(1490)錢福榜進士第三人,授翰林院編修。武宗即位后,晉升為禮部侍郎。因不與劉瑾合作,被降為光祿卿。正德九年(1514),升為文淵閣大學士,入閣朝政。溫州府經歷贈禮部右侍郎靳瑜,是靳貴的父親。焦頂山埋葬著靳貴的父親和他的一品夫人。

責任編輯:阿君